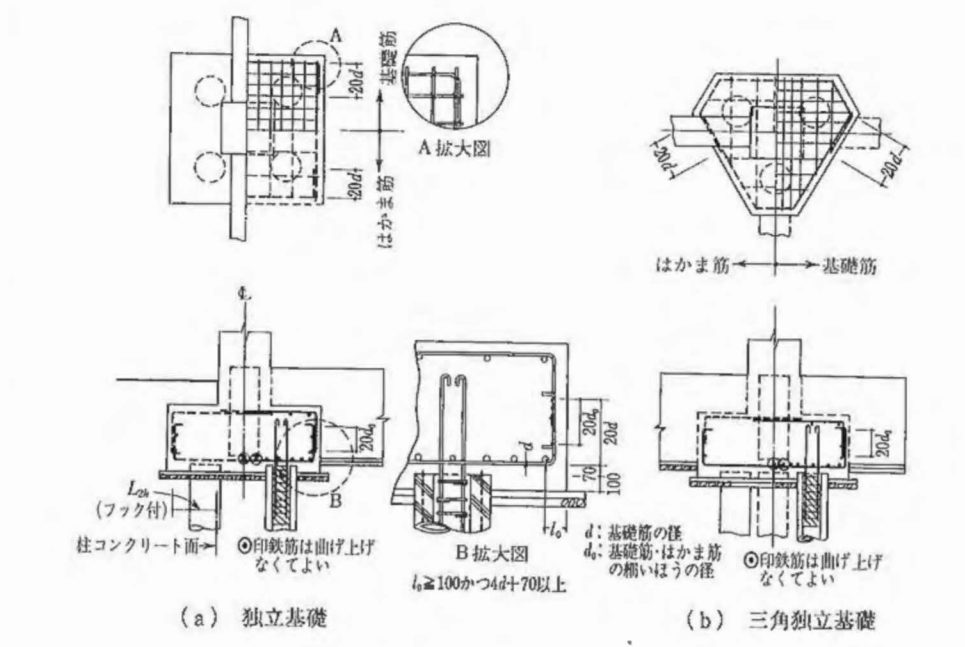

基礎の配筋で重要な役割を果たしているのが底部のベース筋です。

このベース筋は通常配筋されることの多いはかま筋でと定着を取るように

90度に立ち上がりを設けて接続されています。

そこで

今回は基礎のベース筋の「立上がり部分」にスポットをあててお伝えします。

まず

一般的には、ベース筋には立ち上がりが必要です。

そして、必要な寸法は20dの場合が多いです。

だから

ベース筋の写真を撮影する場合はX、Y方向の本数の確認と共に

「立上がり寸法」も撮影しておくことをオススメします。

更に

ベース筋の立上がりを撮影する場合に「端部」も入るように

撮影をしておきましょう。

なぜなら

基礎のベース筋の立上がりは柱の四隅などと同じく、

数少ない「端部にフックが必須」な箇所だからです。

通常は、その部分が問題になることは95%以上ありませんが、

理解していて撮影している写真と、理解せずに撮影している写真では

見る人が見ると違いが分かってしまうものなのです。

しかし

本当に私が工事中に忘れずに撮影しておいて欲しいポイントは

実は別にあるのです。

それは

建物の端部にあたる基礎では立ち上がり寸法が20dではなく、

35dなど「長くなっている箇所」があるからです。

具体的には、設計図書の基礎リストに「敢えて」寸法が書いてあるので

見過ごさないようにチェックしておく必要があります。

そして

「特記的に記載されている部分」はあらゆる配筋検査において

確認される可能性が非常に高い部分なので「絶対におさえておくべきポイント」

であることは間違いありません。

だから

現場が始まって構造図を見たときに、基礎のベース筋の立ち上がり寸法が

20dでない箇所は蛍光ペンでマーキングしておくと良いですよ。

最後に

「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説第6版 [ 日本建築学会 ]」の該当部分を確認して下さい。

基礎コンクリート縁より100 mm 入った位置に最外筋を配置することは(1)と同様であるが, 最外筋は互いに20d 以上重ねて基礎の外周に作用する引張力に抵抗するように配筋する.基礎筋の末端部は,危険防止のために, 図のように90 °または180 °のフックを設け, 20 d以上曲げ上げる〔備考9,2 〕.

また, (2) の(b)の図では. 基礎の平面形を三角形としているが,できれば長方形で設計するのが望ましい.

つまり

基礎のベース筋の立上り筋に対する注意すべきポイントとは、

数少ない鉄筋の端部にフックが必要な箇所であると言うことと、

立ち上がり寸法が一般的には20dだけど、建物端部では35dなど

異なる寸法がある場合もあります。

その様な場合は確実に所定寸法があることが確認できる写真を

撮っておくと、最後の検査のときに慌てなくても済みますからね。

また

鉄筋の端部のフックについてはこちらでも記事にしていますので

合わせて読むと効果的ですよ。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。