私がまだ会社に入るずっと前(どのくらい前かよく分かってませんが)

の時代は、スラブをフラットに打設して水廻りなどは床が上がってました。

今でも古いビジネスホテルなどは水廻りが一段小上がりになってたりします。

しかし

「バリアフリー」が叫ばれるようになってくると、

「コンクリート打設後のフラット」ではなく

「仕上がった後のフラット」が求められるため

躯体での「スラブ段差」が当たり前になっています。

そこで

今回は「スラブ段差」についてお伝えしていきますが、

スラブ段差は関東と関西では共感度が違うかも!?

と記事を書きながら感じてます。

なぜなら

マンションを例に取ると、関東では二重床を組む事が多く、

関西ではコンクリート直床で施工する事が多いからです。

だから

関西に比べて関東の方がスラブ段差は一般的には少ないかも知れませんね。

私は直床の現場が多かったのでスラブ段差は常に当たり前にありましたよ。

では

具体的な話に入る前に「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説第6版 [ 日本建築学会 ]」

の該当部分を確認して下さいね。

P.242

P.247

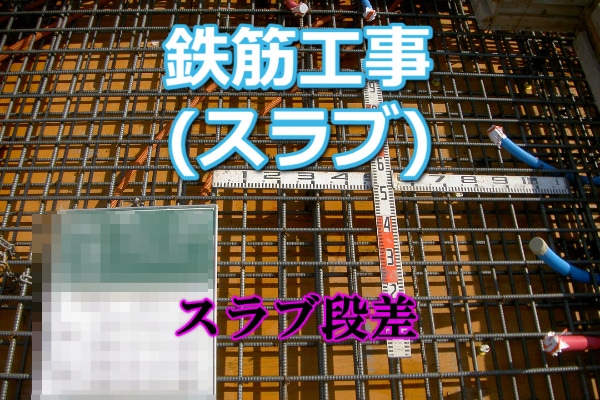

f.段差

スラブに段差がある場合は,段差の高さに よって 配筋方法を変えると鉄筋の納まりがよい.

(a)段差が小さい場 合で,鉄筋を緩やかに曲げることによって対処できる.段差が大きい場合には(b)のように,梁幅2t(t: スラブ厚)程度を目安に小梁を設けるようにする.段差がスラブ厚程度の場合には(c)のような配筋方法が考えられる.段差部への定着長さは上下筋ともL2あるいはL2hとする.L2hが確保できない場合は,定着起点から鉄筋先端 までの全長をL2以上,投 影定着長さをLb以上,かつ余長として8d以上を確保する.端部下端筋のように圧縮応力を受けることが明らかで段差部への定着長さをL3とする場合は設計図書 に明示する.

ここで

始めに断っておきますが、これからは上記の技術的な配筋の話では

「無い」かも知れませんが、現場ではよくある考え方の相違です。

まずは

設計者さんは「自分の描いたプラン通り」に施工される事を望みます。

あなたは「当たり前」と感じるかもしれませんが、

設計者さんが「施工が面倒くさい」とか「納まりが悪い」などと

考えることは滅多に無いのが現実だと考えても良いでしょう。

だから

あなたが「施工が困難」「納まりが悪い」などと感じるのであれば

積極的に設計者さんに質疑をしないといけません。

次に

現場の立場からすると「効率」「コスト」「品質」を踏まえて

スラブ段差を考える必要があります。

具体的には

- 梁際に狭いスラブ段差が発生するような場合は、大工さんのスラブ張りの手間が増えたり、鉄筋屋さんの手間も増えるので、スラブ段差の位置を調整する必要があります。

- 段差梁などを大梁や小梁と兼用することなどの措置をすると、躯体業者の効率性は上がりますが、「仕上げの床組」が増えるために全体的にはコストアップになる危険性があります。

- 段差の位置が水廻りの場合で、床の仕上げがクッションフロアなどの場合は、躯体と仕上げの床組の境目が下地で出てこないように配慮しないと2年以内に「床のシワ」などのクレームとして出てくる可能性が高いです。

このように、現場としてはスラブ段差については

全体的なメリット、デメリットを把握しながら

慎重に進めていくべき内容だと私は考えています。

最後に

鉄筋屋さんや大工さんなどは、一見すると「あなたの立場に近い」

と感じるかも知れませんが、あなたほど他の工種について考えてません。

具体的には

狭い場所のスラブ段差がなくなったり、範囲を変更して

段差梁が無くなることは喜ばしいと考えますが、

その変更で「仕上げ上の品質問題」や「他の工種のコストアップ」

については正直関係ないので考慮しないでしょう。

だから

作業員さんに言われるがままの内容で変更を行おうとすると

あなたに大きな「しっぺ返し」が来ることもありますから

時には上司と相談してから決断することも大切です。

つまり

スラブ段差の配筋等に関する設計者と現場と作業員の攻防とは、

- 設計者さんは、いかに自分のプラン通りにスラブ段差を設置するか

- 現場は、いかに効率的に安くスラブ段差の施工が出来て、かつ仕上げの品質を確保出来るか

- 作業員さんは、いかに楽に手間をかけずに施工が出来るか

という攻防が無意識にしても行われています。

そこで

あなたが1番自分のやりたいように進めるために必要なスキルは

設計者さんに「理解」をしてもらって「納得」してもらうことです。

その為には、設計者さんに「信頼」されていると

話は圧倒的にスムーズに進むので、こちらの記事を読んで

是非とも「信頼」を獲得してくださいね。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。