私が会社に入って数年間は、たまたま敷地が広い現場が

多かったので、現場で鉄筋かごを組み立てていた。

そこで

杭屋さんの鉄筋組立部隊がいつも溶接しながら組み立てて

いたのを記憶している。

現場の事が分からないなりに「かご筋は溶接するもの」

というイメージがあった。

しかし

現場で経験と知識がついていくことであることを学んだ。

それは、「鉄筋をアーク溶接すると断面欠損する」ことである。

更に、溶接の機械次第で断面欠損を起こさないものもある。

という事も学んだ。

だけど

当時の溶接機がどのような機械だったのか?については

全く覚えていないし今さらどうにもならない。

当時は、そういう時代だったのだろう。

ちなみに

「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」に書いてある内容を読むと、

かご筋の組立時の溶接について言及している。

P.264

(8) 鉄筋の加工及び組立

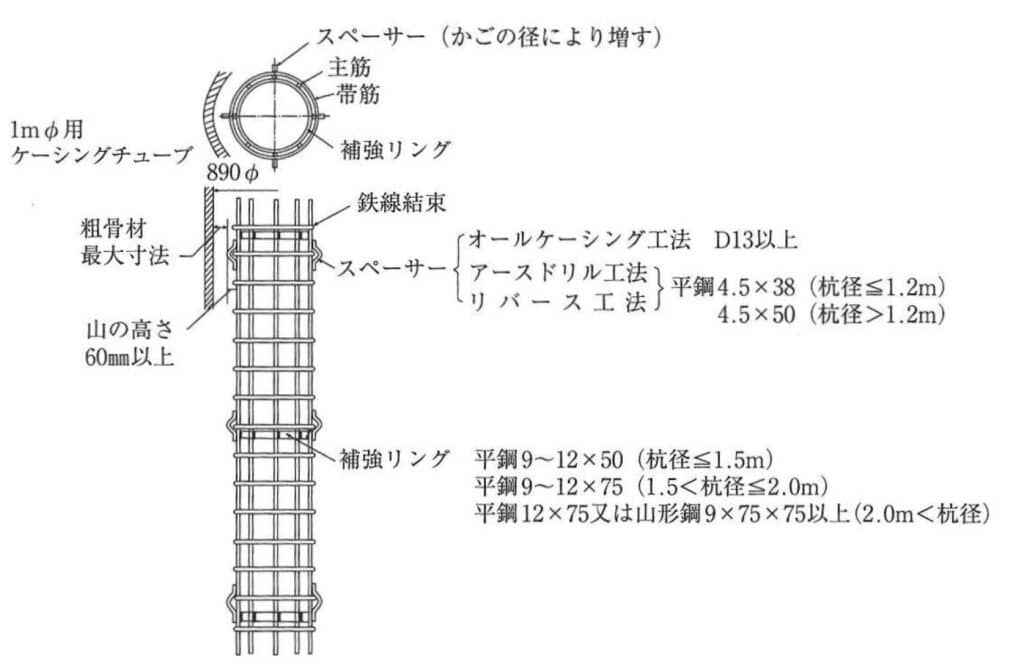

(ア) 鉄筋は、かご形に組み立てる (図 4.5.12参照)。

主筋と帯筋を溶接している例が見られるが、点付け溶接は注意しても主筋が断面欠損をするおそれがあるので「標仕」4.5.4(1)で は、主筋への点付け溶接は行わないとしている。また、帯筋の重ねは特記によるが、10d以上の片面溶接 (両面の場合は5d)とすることが望ましい。鉄筋かごの補強は特記によるが、補強リングは鉄筋かごを所定の寸法と形状を保持するために、異形棒鋼、平鋼又は山形鋼から適切な材料を選定し、2~3mの間隔で配置する。主筋と補強リング (平鋼又は山形鋼)を溶接により結合する場合は、断面欠損が生じないように十分注意する。

近年、主筋 と補強リングを無溶接で行う結合方法が用いられてお り、その組立に当たっては (― 社)日本基礎建設協会「場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法 設計・施工に関するガイドライン」を参照されたい。

なお、補強リングは、鉄筋かごの径により主筋の内、外周のいずれに取り付けてもよい。(イ) 溶接技能者は、7.6.3を参照する。

(ウ) 溶接施工は7章6節による。

(エ) 組み立てた鉄筋かごの節ごとの継手は、特記による。特記がない場合は重ね継手とし、重ね継手の長さは、「標仕」表5.3.2[鉄筋の重ね継手の長さ]による。

また、継手箇所は、鉄線 (通常 10#以上)を 用いて主筋 1本当たり3箇所以上で結束する。鉄筋かごの重量が大きいときは、これに補助的に溶接を併用する場合があるが、アンダーカットや急冷による材質変化がないように十分注意する。

なお、「標仕」5.3.4(1)に おいて、「原則として、D35以上の異形鉄筋については、重ね継手を用いない」と規定されているが、場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごについては、「標仕」4.5.4(1)に より、特記がなければD35以上の異形鉄筋についても重ね継手を採用できる。

図4.5.12 鉄筋かごの組立例

というように、点付け溶接を行ってはいけない。

と書いてあるのだ。

では

何故、杭屋さんは溶接したがっていたのだろう?

原因は、かご筋に対する強度が欲しかったのだろう。

強度といっても、かご筋の構造的な強度があがる訳でなく、

加工場から現場までの運搬時や、かご筋の吊り込み時には

なかなかの衝撃がかかると予想される。

そこで

中途半端な組み立て方をしていれば「崩壊」する恐れが

あるから、荷崩れ防止のために一番適したのが溶接だった

のではないだろうか?

だけど

品質的にダメなものはダメなので、事前に工事監理者さんと

打ち合わせをしてから施工しようね。

つまり

杭のかご筋を組み立てる時に鉄筋組立と溶接で確認すべきこと

とは、「溶接」の有無と、どのような設備で溶接を行うか?である。

普通に、アーク溶接で溶接をしてしまうと、断面欠損を起こして

所定の品質を得られないことがあるので注意しよう。

そして

専用の金具などを用いて溶接しない組み立て方を検討しよう。

更に

現場で勝手に溶接を許可してしまって、工事監理者の立会時期に

なってから、問題になるケースというのも考えられるので、あらかじめ

施工計画書などで承認を頂いていこうね。

ちなみに

施工計画書についてはこちらを参考に。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。