柱や梁の出隅部分の端部にフックが必要な理由をあなたは知っているかな?

実は

私も今回知ったのだけど建築基準法施行令で決まっているのだ。

と言うことは、それなりの理由があってフックが必要であるという

判断がなされているのだ。

では

今回は、最初に結論をお伝えするけど、柱や梁の出隅部分は

火災時に二方向から加熱されるため出隅部分がはく落しやすく、

フックを設けていないと鉄筋の付着強度が保てないから。

つまり

平常時でも地震時でもなく「火災時」に対応するための基準である。

当然、地震時において何らかの衝撃で出隅部分がはく落した場合にも

対応することができるからね。

では

ここであなたに1つ質問だけど

「出隅部分に、壁が取り付く柱や梁はどういう扱いになるのだろう?」

- 壁が取り付くことにより二方向から加熱されることが無いので端部にフックは必要ないのか?

- 柱や梁の出隅部分には基本的にフックが必要なのか?

どちらの意見も正解のような気もするな~。と思っていないかな?

そこで

正解は「柱や梁の出隅部分には壁の有無に関わらずフックをつける」。

なぜなら

当初、壁が有ることで出隅部分になっていない箇所についても、

設計変更や引き渡し後の改修などで壁が無くなる可能性があるから。

もしも、改修工事で壁がなくなっても、99.9%の改修業者さんは

後から柱筋や梁筋にフックを付けることなんてしないからね。

だから

将来に渡って建物に不具合が起きないようにあらかじめ

基準として安全側に設定してあるということ。

更に

壁の有無によって仕様を変更するということは、現場の組立時に

間違いや混乱を生じる原因となるので、「全て同じ」という仕様の方が

単純でミスが少ないというメリットが有ると私は感じるよ。

ちなみに

「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」の該当箇所を確認しておこうね。

P.311

(2) フック及び定着の処置は次による。

(ア) 「標仕」5.3.2(2)(ア)において、異形鉄筋の柱主筋の重ね継手部で、法規上では不要な図5.3.1の◎印 の場合にも「標仕」においてフックを付けることとしているのは、組立のときの間違いや設計変更、改修工事等で壁がなくなった場合の混乱を防ぐためである。

(イ) 「標仕」5.3.2(2)(イ)では、鉄筋の組立の作業性を考慮して、最上階の柱頭の柱主筋のうち、フックを付けるのは四隅だけとしている。ただし、丸柱の場合は四隅に相当する部分がないので、フックなしで定着長さが確保できるならばフックを付ける必要はないが、配筋に無理がなければ、フックを付ける方が望ましい。

(ウ) 「標仕」5.3.2(2)(ウ)で は、異形鉄筋の梁主筋の重ね継手部で、図5.3.2の◎印の場合も、(ア)と同じ理由からフックを付けることにしている。

(エ) 柱及び梁の出隅は、火災時に二方向から加熱され、角が剥落しやすいこと、また、熱を受け付着強度が低下することにより、建築基準法施行令第73条に規定されるフックを用いる必要がある。

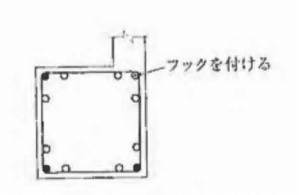

図5.3.1 柱主筋

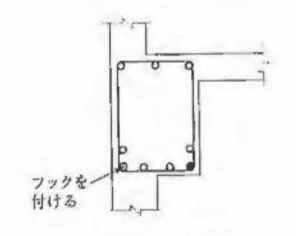

図5.3.2 梁主筋

つまり

柱や梁の端部にフックが壁の必要な理由とは、火災時に出隅部分は

2方向から加熱されるため角部分がはく落しやすく付着強度が確保

出来なくなるためである。

更に

柱や梁の出隅部分に壁や床が存在していて出隅部分とならない箇所にも

フックを必要とするのは、現場での組み立て上の混乱を防いだり、

将来的に改修工事などで壁が撤去された場合に出隅部分になることを

想定しているためであり、単純化することによりトラブルを減らすための

気配りといえるよね。

あっ、

トラブルと言えば過去にこんな記事も書いたっけな。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。