鉄筋などの長尺物は広い現場だと必然的に継手の箇所数が増えます。

しかも

工事の施工性の都合上、複数本並んで配筋される場合では、

継手の位置は工区割りの関係などで、大抵同じような位置になるでしょう。

では

どうせ同じ位置に継手が来るのであれば、隣り合う継手の位置が全く同じ

いわゆる「イモ継手」でも良いのでしょうか?

すると

9割の人は「イモ継手」ではダメだよ。交互に継がなきゃ!

と言うのですが、

「何故イモ継手ではダメなのでしょう?

継手の引張試験では「母材の強度以上」が基本でしょ」

と言うと、あなたはどのように答えますか?

実は

私も「正しい知識」を持ち合わせていませんので、

少し想定してお伝えしていきます。

まず

現場で試験片を抜き取って行う検査で「母材以上」を求められるのは

「引張試験」だけではないでしょうか?

もしかしたら

試験施工でのテストピースで「曲げ試験」なども行っているかも

知れませんが本施工ではきっと行わないでしょう。

すると

継手の性能が母材以上なのは「引張」のみで、他の応力などに

対しての安全性は保証されていません。

更に

引張試験にしても「抜取試験」で行うし、超音波探傷試験においては

「施工上の欠陥」を見つけるもので「強度を保証」するのではありません。

つまり

鉄筋の継手部分を「母材以上」と扱うにはリスクが大きいです。

だから、継手部分を「弱い部位」として集中しないように、

相互にずらして配置するのが一般的だと私は考えています。

それから

継手の位置をずらすというのは鉄筋工事に限ったことではありません。

例えば、単管で足場を組み立てる場合の「建地」についても、

継ぎ足す位置は、隣り合う位置とずらして組み立てます。

具体的には

最初の建地に4mの材料を使うと、次は2m、その次は4mで組み始めて、

その上には4mの単管を継ぎ足していけば必然的に隣り合う継手位置が

ずれた状態で組むことが出来ます。

なぜなら

単管足場の場合は「グラグラして危ない」からです。

単管足場は鉄筋より顕著に継手部が弱く人が乗ると、

「単管ジョイント」の遊びでグラグラするのです。

だから

少し脱線しましたが、複数本の長尺物を継ぐ場合は、

他の工種でも「継手位置を集中させない」のが私の中では

「原理原則」としています。

最後に[鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説第6版 [ 日本建築学会 ]」の該当部分を確認して下さい。

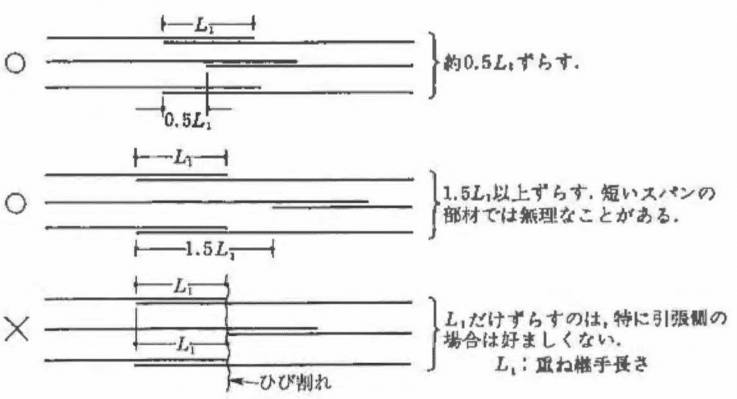

d.継手相互のずらし方

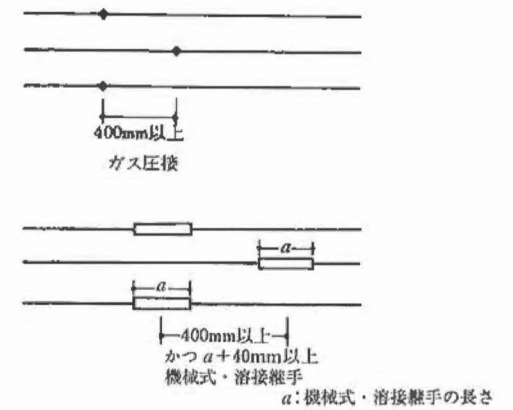

継手は,原則として1か所に集中することなく,相互にずらして設けるのがよい.解説図6.9,6.10に継手相互のずらし方の例を示した.なお,継手を相互にずらさずに1か所に集中して設ける(いわゆる「イモ継手」とする)場合は,設計図書の特記による.特記がなくて「イモ継手」とする場合は,工事監理者の承認を得て継手の加工を行う.

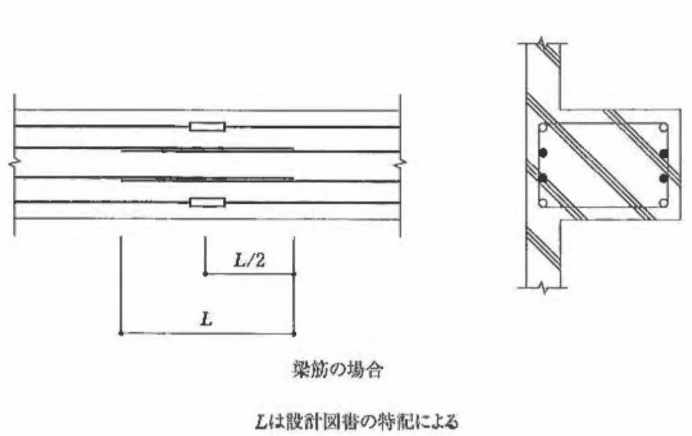

機械式継手または溶接継手と重ね継手の併用の例を解説図6.11に示す.この場合の重ね継手長さL1は,設計図書の特記による.

解説図6.9 重ね継手のずらし方

解説図6.10 ガス圧接継手・機械式継手・溶接綻手のずらし方

解説図6.11 機械式継手・溶接継手と重ね継手併用の場合

つまり

複数本の長尺物を継ぎ足して場合の原則原則は、イモ継手ではなく

継手位置を相互にずらして継ぎ足すことです。

継手位置は基本的には構造的に「弱い」部分であるという認識の元に

1ヶ所に「弱い」部分が集中しないようにするためです。

また

溶接継手や機械式継手などでイモ継手を採用する場合も、

継手部分が基本的には「弱い」部分であるという認識を持って

品質管理をすると大きなトラブルにはなりにくいです。

現場を上手く管理していくためには「見えない瑕疵」を

出来るだけ見つけることです。

そのためには、こちらの記事も参考になるので是非読んで下さいね。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。