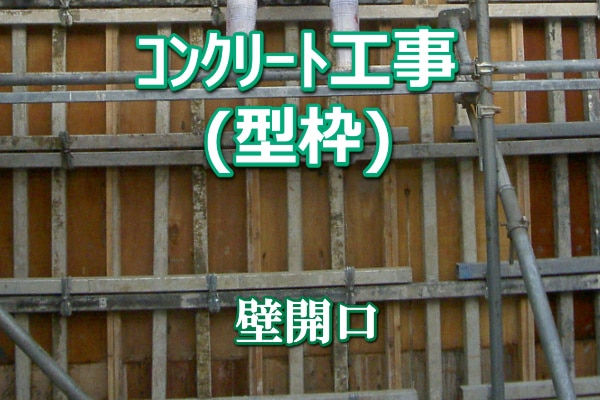

型枠工事を進める上で、コンクリートの打設の回でも触れたが、

コンクリートを打設する土工さんとの情報共有をはかっておかないと、

打設後にジャンカなどのトラブルを抱える事になるので、

今回は壁の開口を中心にお伝えしていきましょう。

まず

開口の下の小口部分を型枠で塞ぐのか?空けたままにするのか?

具体的には

開口の幅がある程度広いと、開口の下部にフタされていると

コンクリートが中央までしっかりと充填出来ないリスクが高まります。

すると

「大工さん!フタ取って!!コンクリートが入らん!!」

とコンクリート土工さんから言われてバタバタしながら取ったと思ったら、

今度は

「あ~!コンクリートが止まらんわ~!大工さんフタしてよ!」

と逆に頼まれるパターンもあるので、どちらが良いか?

はケースバイケースですが、大抵の場合は、大工さんは「どちらでもOK」

なように型枠を加工している事が多いです。

次に

比較的大きな開口の場合は、型枠を建て込んだ後でも壁を挟んだ向こう側と

材料をやり取りする必要があったり、通路として使用したりするために

「開口」となっている事が多いです。

しかし

600mm四方の開口であれば、隣に大きな開口があれば、

先程のような必要はありませんし、型枠の加工の手間を考えると、

「普通に開口のない壁」として組み立てつつも開口部分だけ壁厚分の

枠を入れてコンクリートの堰(せき)を作る場合もあります。

すると

型枠を建て込んだ後は、「開口がある」という事を認識出来ません。

その場合はコンクリートを打設中に「何時迄たっても充填できない場所」

であったり、気付かずに打設後に「充填不良」を引き起こしたりします。

だから

寸法の小さな開口などがある場合は、コンクリート打設前に

あらかじめ「開口部」と分かるように明示しておくと良いですよ。

3つ目は

コンクリートの打設とは関係ないですが、開口部廻りには

サッシを取り付けるための「ダキ」などと呼ばれる欠込みがあり、

サッシの形状や廻りの仕上げの種類によって様々なパターンがあり、

その1つ1つを理解して型枠大工さんに明示しなければ行けません。

「まだ、仕上げの事なんて分からないよ~」

という気持ちにあなたがなっているかも知れませんが、

サッシ図とニラメッコしながら格闘する時間を、

是非とも作って頂きたいですね。

また

サッシに水切りがつく場合は開口部の下部が外部に向かって

斜めに下がっている納まりになるのですが、

数年後に外壁が劣化してきた時に「漏水防止」にもなるので、

必ず確認しておきましょうね。

最後に

「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」の該当部分を確認して下さい。

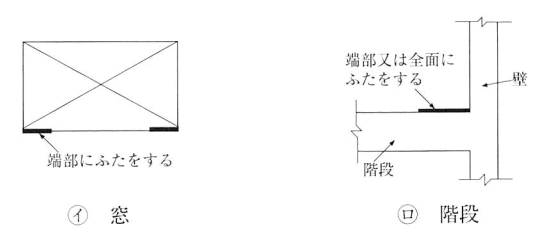

P.439

(d) 窓及び階段は、図 6.8.13 のようにコンクリー卜が盛り上がるのを防ぐために端部にふたをする。窓の場合は、外側へ勾配を付ける。また、小さい窓等の下枠は全閉とし、空気穴を設けてコンクリートの充填具合を点検する。

図 6.8.13 窓及び階段のふたの例

つまり

型枠工事で壁開口の組立で事前に確認すべき3つのポイントとは、

- 壁開口の下端の型枠で「フタ」をするのか?

- 小さい寸法の開口は片面を壁で潰すのか?

- 水切り勾配や欠込み(ヌスミ)は適切に入っているか?

特に

はじめの2つの項目に対しては、コンクリート打設前に

よく型枠大工さんと打合せした内容を、土工さんに伝えないと、

コンクリート打設当日になって様々なトラブルに

見舞われてしまうので注意して下さいね。

こちらの記事ではコンクリート打設の立場から

書いているので合わせて読んでみて下さいね。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。