鉄筋の機械式継手の品質管理項目はいくつかあります。

例えば、大抵の工法では鉄筋を挿入後にグラウトを注入します。

そのグラウトに関しても「注入量はこの穴から出るまで」とか

「グラウトのフロー値はこのくらい」という規定が各工法ごとに

きっと定められています。

確かに

機械式継手の品質は、ねじ式でもスリーブ式でもグラウトで

つなぐべき鉄筋と継手の金物を一体化することによって

強度を発揮するためには非常に重要な項目です。

例えば

鉄骨のボルト接合などでは、ナットを締めた後にボルトの

目地山が3山以上出ていないといけない。という規定があり、

締め付け応力の確実な伝達と緩み防止の管理が行われています。

鉄骨のボルトの場合は、ボルトとナットのネジ形状が精密であり

ただちに緩むことはありませんが、鉄筋のネジ節と言っても

ボルトのような精密さは無いため、確実に隙間をグラウトで

充填することにより固定させることが必要になるのです。

しかし

今回私がお伝えしたいのは、もっと「根本的な問題」です。

しかも、この問題はあなたは一見あり得ないと感じるかも

知れませんが、機械式継手の施工を行うのが、ガス圧接や

溶接継手の場合のように「専門業者」が施工するのではなく、

一般的な「鉄筋屋さん」が施工するから起こりうる問題です。

実は

グラウトのフロー値は配合通りに練り混ぜると大抵大丈夫です。

フロー値が足らないまま施工すると、充填不良が起きるため

自分たちの仕事が手戻りになるので練り混ぜた人の責任が

およぶ恐れがあるのでミスしないでしょう。

また、グラウトの充填に関しても「孔から出る」という事象まで

注入すればよいので、あとから見られても大丈夫なように、また

自分自身を安心させるためにも確実に孔からグラウトが漏れだすまで

注入する事でしょう。

以上のグラウト充填作業については、あらかじめ決められた人が

責任をもって施工するチームが多いです。

そこで

私は「特定の人」が施工するのではなく、みんなが施工する部分にこそ

「トラブルの元」が潜んでいると考えています。

その状況の中で一番怪しいのが、実は「挿入長さ」です。

作業する人の中で1人でも「意識の低い」作業員さんがいれば

「このくらい入れときゃ大丈夫だろう」と規定の長さまで入って

いないことという可能性はあります。

実際に

梁の定着金物の場合ですが、鉄筋の組立工場から現場に来た材料の

受入れで写真を撮ろうとしていた時に、挿入長さが「NG」の状態で

グラウトを注入したものが混じっていて返した事がありました。

意外に

あなたは大丈夫だろうと感じている項目の中でも、ちょっとした

「誰かの気のゆるみ」が製品不良を起こす可能性はあるのです。

最後に

「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」

の該当部分を確認して下さい。

P.346

(ア) 外観試験

(a) 令和7年版「標仕」で外観試験は全ての継手部を試験対象とし、必ず実施することとされた。

(b) 機械式継手の種類ごとの外観試験項目と合否判定基準は表5.5.1に示すとおりである。

なお、(公社)日 本鉄筋継手協会「鉄筋継手部外観検査マニュアル (2013)」 に外観試験の詳細が記されているので参考とすると良い。

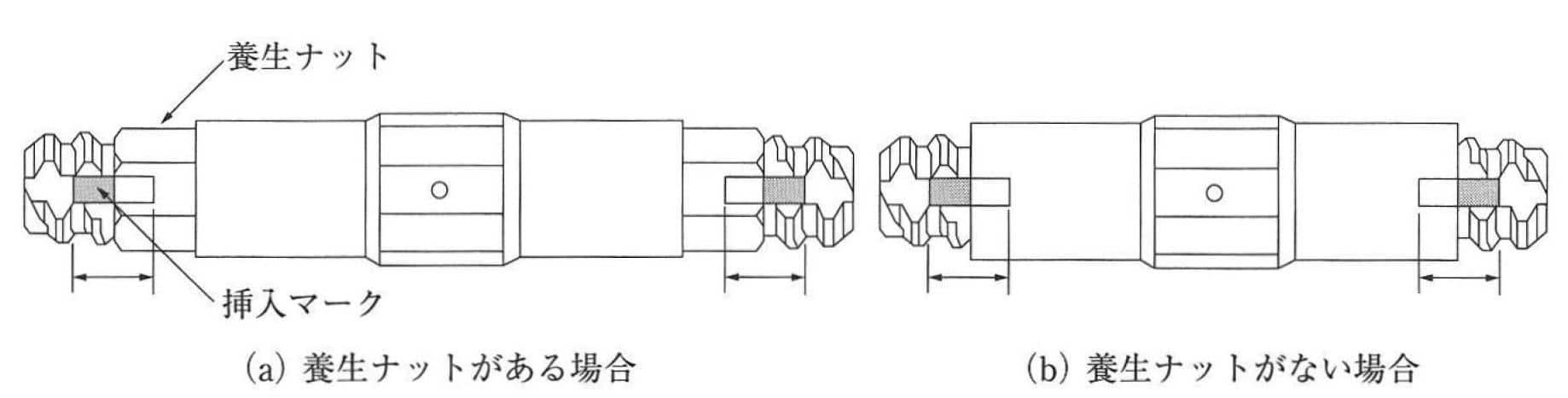

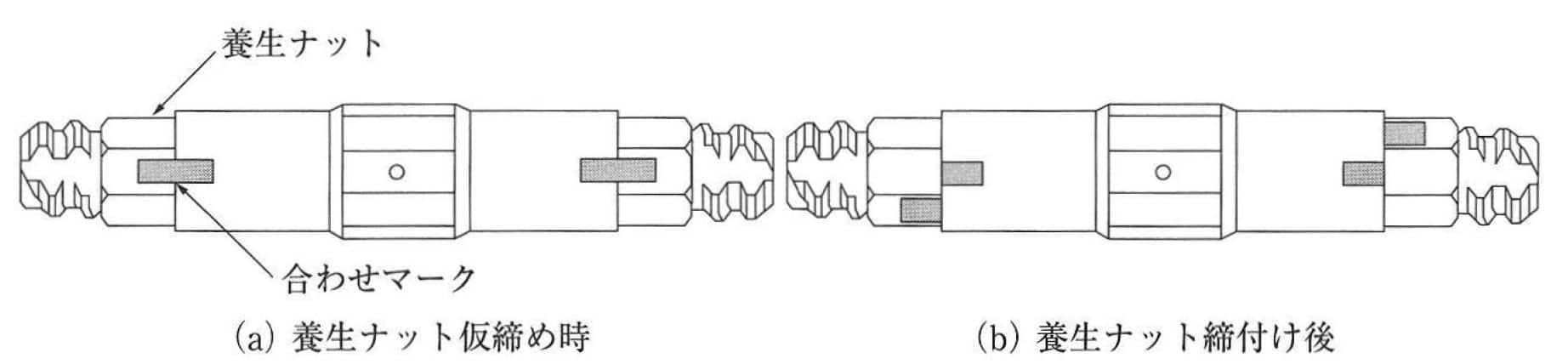

主な試験項目は挿入マークの有無と挿入マークの位置による挿入長さ、ナット類の締付け状況の確認、グラウトの実施状況及び充填の確認等である。ねじ節鉄筋の挿入マークとカップラー端の位置の範囲を図5.5.8に、合わせマークの例を図5.5.9に示す。

表5.5.1 機械式継手の外観試験項目と合否判定基準 外観試験項目 ねじ節鉄筋継手 モルタル充填継手 端部ねじ加工継手 その他の継手 カップラー/

スリープの外観カップラーに有害な損傷がないこと スリーブに有害な損傷がないこと カ ップラー、 固定ナットに有害な損傷がないこと 特記による 挿入マーク 挿入マークが施 されていること 挿入マークが施されていること ― 挿入長さ カップラー端 (養生ナットがある場合は、養生ナット端)が挿入マークの所定の位置(注)に あること ス リーブ端が挿入マークの所定の位置(注)にあること 所定の挿入長さ(注)にあること 合わせマーク 合わせマーク (養生ナットがある場合)がずれていること。 ― ― グラウト材 /

モルタルの充填カップラーの両端からグラウト材が溢れ出ていること 空気排出孔 よリモルタルが排出している

こと― 固定ナットの締付け ― ― 合わせマークがずれていること (注)各機械式継手工法で規定された挿入長さを満足する位置

図5.5.8 ねじ節鉄筋の挿入マークとカップラー端の位置の範囲

図5.5.9 合わせマークの例

つまり

機械式継手の品質管理のツボはカップラーの挿入長さの確認

というのは非常に重要な事項なのです。

挿入長さが規定長さに達していなければどんなにグラウトの

充填量を確認したとしても所定の機能は果たされません。

例えば

梁の鉄筋で言うと、主筋の定着が足りていないという状況ですね。

梁の主筋が柱にちょっとしか定着していなくて、地震時などで

梁の力が柱へ正しく伝達されるか?と言われると答えは「NO」です。

だから

機械式継手のカップラーの挿入長さは非常に大切です。

ついでに、鉄筋の定着についても合わせて学びましょう。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。