あなたはハンチ付きの梁が図面にあったらどう感じますか?

「あ~~、この設計者面倒くさい物を入れやがった!!」

と感じるのは私だけでしょうか?

しかも

水平ハンチだけならともかく、断面方向にもハンチを入れるなんて

かなり面倒くさいと感じてしまいます。

ところで

ハンチに対する愚痴で違う方向へ行ってしまったので本題に行きましょう。

今回のテーマは「ハンチ部分の納まり」です。

具体的には

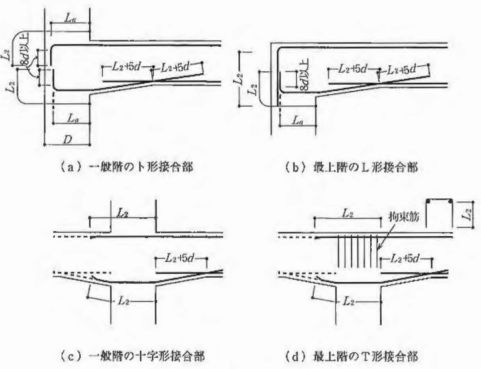

ハンチ部の定着は一般的な梁筋の定着寸法であるL2ではなく、

「L2+5d」であり、なぜ余分な「5d」が必要なのか?

ということです。

ここで

最初に結論からお伝えしておくと「本来の必要長さはL2でよい」のです。

構造的に必要な長さは他の梁の部分と同じなのです。

では

なぜ5dという余分な長さが必要なのでしょう?

そのヒントはやはり「ハンチ」なのです。

どうやら、ハンチ部の配筋って面倒臭くて難しいと感じるのは

私だけではなかったみたいです。

数々の諸先輩方や鉄筋屋さんが今よりもはるかに苦労されたのでしょう。

苦労されると共に実際の配筋検査時の「長さ不足」の指摘もあったでしょう。

このような、数々の苦労が「+5d」を生み出したのです。

「えっ!?それじゃ分からない?」

実は

ハンチ部の「+5d」は「施工誤差」を考慮したものでした。

最後に

「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説第6版 [ 日本建築学会 ]」の該当部分を確認して下さい。

P.208

P.215

(iv)はハンチ付きの梁について示した.ハンチ部の梁筋の定着についてはL2+5dと定めた.

これは,ハンチ部配筋の難しさから直線定着長L2に施工誤差としての5dを見込んだことによる.

また,下端筋を柱主筋位置で水平に曲げ, さらに末端を90°フック付き定着としたのは, 直交梁筋との納まりがよく,端部も標準フックとなることによる.その他,接合部への定着長さのとり方や注意事項は「(i)一般」の梁と同様である.

つまり

ハンチ付き梁のハンチ部分の定着が一般梁と異なる理由とは、

配筋の施工的な「難しさ」が原因なのです。

あらかじめ、施工難易度が高く品質にバラつきがある場合は

ある程度「余裕」をみておき「下限値でも許容範囲内」に

入っているようにするためです。

これは

最終的に出来上がった建物が必要な性能を満たしていない

「製品事故」を事前に防ぐ仕組みなのですが、当然ながら

本来の意味での「事故」つまり安全にかかわる事故も

私たちは防がなくてはいけませんよね。

「事故を回避すためにやっておくべき意識改革」

については、こちらが参考になるので、この機会に合わせて

呼んでおくことをオススメしますよ。

↓ ↓ ↓

この記事へのコメントはありません。